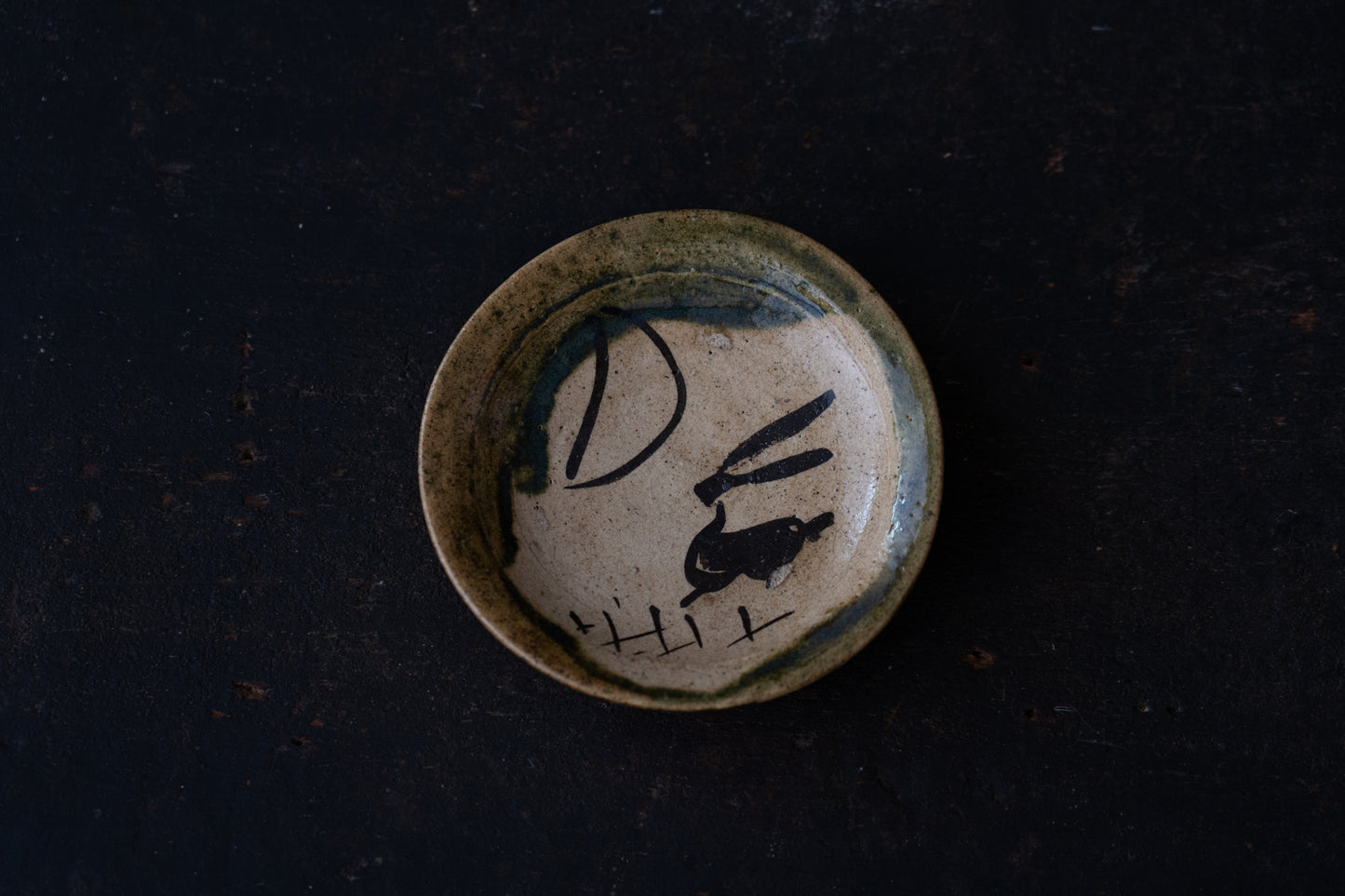

織部絵替皿 十枚組

- 地域/時代 日本, 美濃 / 江戸時代初期17世紀

- サイズ H2.4×W11.9×D11.9㎝(最大)

- 状態 梅の図柄の皿にニュウあり

- 付属品 桐箱

- 品番 43nk-5758

織部の小皿組。見どころあるデザインです。

後述するように、貴重な時代箱が付属します。できれば10枚揃いでご購入頂ける方にお譲りしたいと考えています。

こちらの3枚は沢瀉文。

こちらは上2枚が笹(竹)文、下2枚が千鳥文。

そしてこちらは、月兎、梅、海老。それぞれ1枚ずつ含まれています。

見込みに素早い手つきで描かれた絵付は明瞭な発色で、周囲にのみ織部の緑釉がかけられています。土は白っぽいものと赤っぽいものとがあり、それぞれ違った味わいです。口縁に浅く溝を作った溝縁皿の形状。裏面は無釉で大きめの高台です。

釉薬や絵付の発色の良さに加え、コンディションも非常に良く、小皿の中でも選りすぐったものが大切に伝わったことがわかります。

美濃焼発祥の地として桃山から江戸末期に至るまで操業した大平窯からは、このような小皿の類品が多く見つかっています。

大平窯が開窯したのは天正元年(1573)。やきものの保護政策に力を入れていた織田信長が、瀬戸美濃の両地域を領国とし、陶工・加藤五郎右衛門影豊に向けて大平での開窯許可書を発行したことにはじまります。

良土に恵まれた大平窯では、黄瀬戸や瀬戸黒に始まり、織部や志野など芸術性の高い美濃陶器が数多く生産されました。1630年台に入ると茶陶はなくなりますが、菊皿や徳利などが造られるようになります。

この小皿は類品例からみて17世紀前半の作と考えられます。器形からしても茶陶とは異なりますが、その作ゆきからは最盛期である桃山織部のエッセンスを十分に感じ取ることができます。

何よりもある程度量産されたであろう小皿類の中から、これだけ出来栄えが良く、デザイン性に優れたものが組で伝わっていることは奇跡的です。

梅の皿にのみ3㎝ほどのニュウがあります。窯傷の延長のようなニュウです。

古い桐箱が伴っており、「瀬戸皿拾枚組」の墨書きがあります。桃山や江戸時代当時は「瀬戸」の名で呼ばれた織部焼。「織部」や「美濃」の名が用いられるようになったのは、それからかなり時代を経てからのこと。「瀬戸」と書かれたこの箱が、織部・美濃の呼称以前の時代からの伝世品であることを伝えているとも考えることができます。

店舗で実物をお手に取っていただくことが可能です

来店予約