会寧海鼠釉平茶碗

¥330,000

- 地域/時代 朝鮮半島北部 / 朝鮮時代後期(18〜19世紀)

- サイズ H6.8×W14.0×D13.6㎝

- 状態 良好

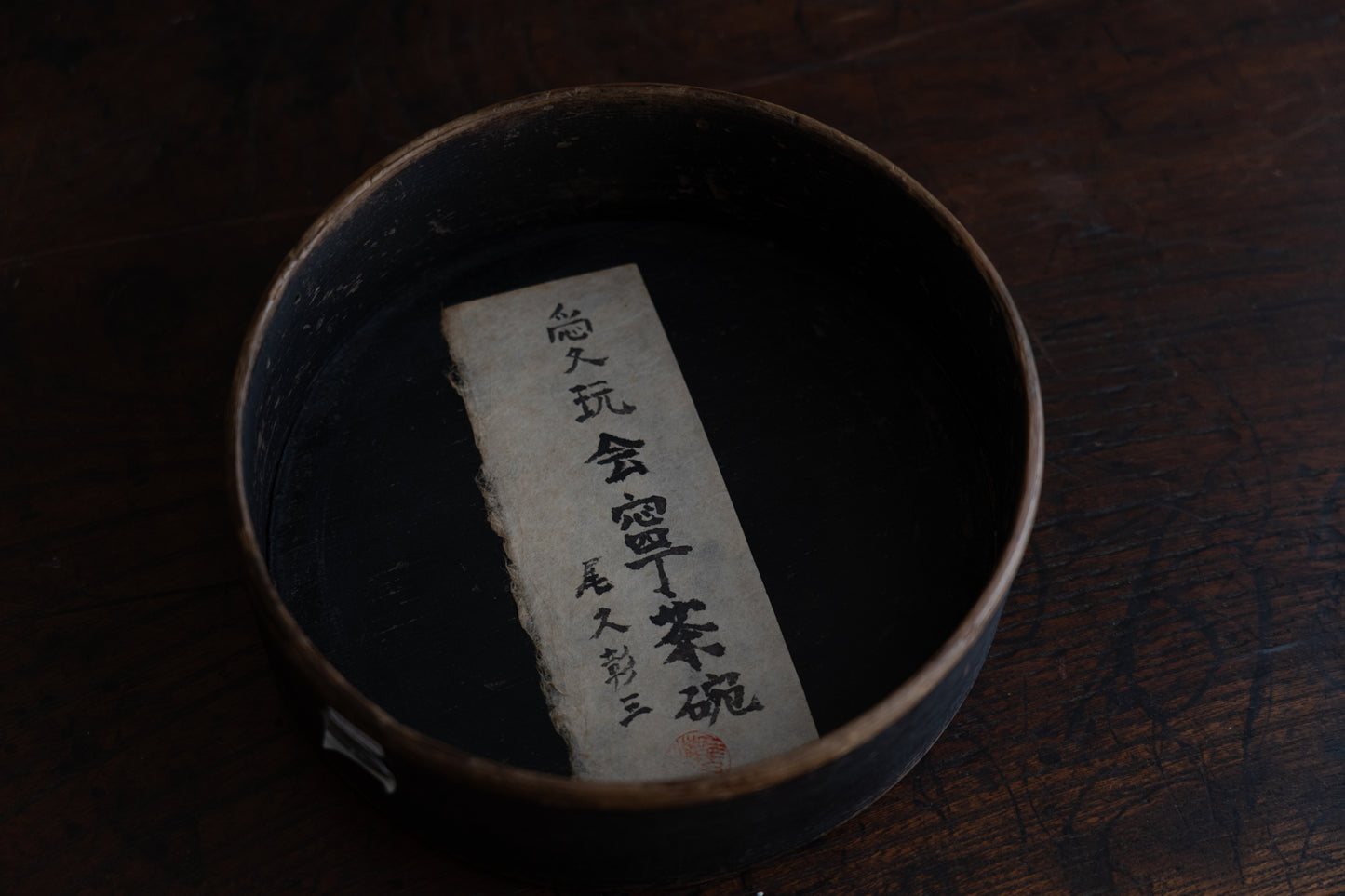

- 付属品 箱(尾久彰三識)

- 品番 43nk-98

ウェブストアでは初めてのご紹介となる会寧(かいねい)の茶碗です。

会寧とは、現在の北朝鮮北部、中国との国境近くに位置する会寧で焼かれたやきものの総称。

出典:『朝鮮陶磁図録』日本民藝館、2009年

日本には多くの会寧焼が古くから伝わり、茶湯でも道具として取り入れられてきました。数は少ないものの馴染み深い会寧焼ですが、実はまだあまり調査研究が進んでおらず、謎の多いやきものでもあります。

会寧焼の見どころは、まず第一に海鼠釉と呼ばれる釉薬が生み出す色彩。海鼠釉を用いた朝鮮陶器は限られており、白磁や粉青沙器、あるいは黒高麗などといった朝鮮半島中南部のやきものとは一線を画した魅力があります。

海鼠釉のやきものの原始は中国の鈞窯ですが、一説によると鈞窯から会寧へ、そして日本へと伝播し、朝鮮陶工が深く関わった九州で斑唐津に繋がったとされています。

ものによって色調に幅のある会寧ですが、本作は青みがかった乳濁色の中に斑紋が浮かび、海鼠釉ならではの表情がよく表れています。内側はところどころ紫や青に窯変し、更に表面は細やかな貫入に覆われ、重層的で複雑なマチエール。

また会寧ではあまり見ることのない平茶碗のような形も魅力のひとつです。片口や、茶碗でもやや大ぶりのもの、より碗形のものをよく見かける印象がありますが、本作のように浅く広がる形は意外に少ないのではないでしょうか。

ぽってりとした厚み、僅かな曲線が手に馴染み、釉薬の特色であるわずかにざらっとした手触りが心地よく伝わります。茶の緑色もよく映してくれますね。

曲物で作られた箱が付属します。茶碗の雰囲気によく合った洒落た仕立てです。日本民藝館学芸顧問の尾久彰三先生の旧蔵として、張り札が付いています。

店舗で実物をお手に取っていただくことが可能です

来店予約